|

|

|

|

|

|

|---|

섬세한 터치의 맑고 영롱한 어쿠스틱 사운드

노르웨이 듀오 - 킹스 오브 컨비니언스

2001년도 데뷔 앨범 [Quiet Is The New Loud]과 리믹스 앨범 [Versus], 2004년 앨범 [Riot On An Empty Street]으로 모던/인디록 팬들에게 많은 사랑을 받았던 노르웨이 출신의 어쿠스틱 팝 듀오 킹스 오브 컨비니언스의 2009년 새 앨범 [Declaration Of Dependence]

브러쉬 드럼조차 하나 들어있지 않은 이 비트 부재의 팝 앨범은, 그러나 깜짝 놀랄 만큼 리드미컬하며, 첼로와 우드베이스 등의 최소한의 저음역 커버군의 부가 악기를 제외하면 온전히 얼렌드와 아이릭 두 사람의 목소리와 어쿠스틱 기타만으로 90퍼센트 이상이 채워져 있는 앨범이다. 당연한 말이지만 어쿠스틱함이 주는 청명함, 공명의 정도는 이제까지 그 어떤 앨범보다도 높으며, 그 반작용으로 생기는 소리 없는 여백의 점도(粘度) 또한 극히 높다.

보사노바 리듬의 첫 싱글 ‘Mrs Cold’, 언제나 나란히 서로를 따르는 관계를 윈드서퍼와 그 뒤를 엄호하는 보트에 비유하여 노래하고 있는 ‘Boat Behind’ 등 여린 감수성이 깃든 송라이팅과 꿈꾸듯 아름다운 멜로디와 화음으로 잔잔한 감동을 선사하는 낭만적인 어쿠스틱 사운드로 가득한 작품이다.

벨 앤 세바스찬, 엘리엇 스미스, 그리고 닉 드레이크의 팬들이라면 귀기울여 감상해야 할 작품!

Kings Of Convenience [Declaration Of Dependence]

믿음과 헌신의 노래들

킹스 오브 컨비니언스의 이번 앨범이 나오기 전까지, 사실 이들의 앨범들이 이렇게까지 드문드문 발표되어온 줄을 모르고 있었다. 2001년의 [Quiet Is The New Loud], 2004년의 [Riot On An Empty Street], 그리고 그 다음 작품이 지금 이 2009년작 [Declaration Of Dependence]다. 국내에 본격적으로 이들의 이름이 돌기 시작했던 2004년 무렵부터 생각해보면 얼렌드의 DJ 활동이라든가 솔로 프로젝트 ‘화이티스트 보이 얼라이브(Whitest Boy Alive)’, 그리고 작년 이들의 내한공연이라는 깜짝 선물까지 뭔가 이벤트가 소소히 계속 이어진다는 느낌이 무의식중에 작용하고 있었기에 더 그렇게 받아들여졌던 건지도 모른다. 그러나 알고 보면 (놀랍게도?) 이번 새 앨범은 애초엔 멤버 자신들조차 확실하게 장담하지 못했던 것 같다. 해산은 아니었지만 어쨌든 둘 다 뭔가 장기화될 여지를 열어놓은 우호적 별거 상태 같은 것이었달까, 앞서 말했듯 언제나처럼 부산하고 호기심 많아 여러 가지 일을 벌이기 좋아하는 얼렌드(키 큰 쪽)는 자기와 마음 맞는 다른 이들과 일하며 베를린을 거점으로 해서 세계 여러 곳을 다니며 주유중이었고, 그 사이 차분하고 무던한 나머지 한 명 아이릭(조용한 쪽)은 전공인 심리학 학업을 마치고 아이를 갖고 가정을 꾸리는 안정된 생활을 영위하고 있었던 거다. 킹스 오브 컨비니언스는 엄밀하게 말해 ― 적어도 신곡이라는 측면에서는 ― 개점휴업중이었다.

하지만 각자 그 어떤 각개전투를 벌이고 있든, 킹스 오브 컨비니언스가 그들 음악 활동에서 가장 주축이 된다는 점은 이번 앨범을 통해 더욱 확고해지게 되었다. 누구보다도 그들 스스로가 그 점을 이번 앨범을 만들면서 새삼 자각하게 되었다고 고백한다. 젊었을 시절에야 까불고 장난치며 자유라는 이름 하에 펼쳐지는 수많은 기회와 옵션들을 다 만끽하려 드는 게 인지상정이지만, 30대에 접어들게 되면 ‘아니면 말고’ 식의 자유방임적 행동들은 더 이상 매력적이지 않으며, 이제는 자신의 정체성을 규정할 결정을 진지하게 내릴 때라는 것이다. 이 같은 깨달음의 자리매김이 이번 새 앨범으로서, 타이틀도 (독립이 아닌) ‘의존 선언’이라고 붙였다. 킹스 오브 컨비니언스는 그것을 구성하는 두 사람이 서로의 목소리를 높이기보다는 서로에게 자신을 맡겨야지만, 즉 서로에 대한 의지와 신뢰로서만 최대치의 효과를 낼 수 있는 존재라는 의도에서다. 누가 먼저랄 것도 없을 만큼 곱고 섬세한 목소리로 화음을 맞추는 그들이지만 실상 아이릭과 얼렌드는 매우 다른 성격과 스타일의 소유자들이라, 지금까지 무던히도 많은 이견 다툼과 시행착오를 거쳐왔다고 그들은 밝히고 있고, 지금까지의 행보를 보았을 때도 어렴풋이 그 점은 감지되는 바다. 그 모든 과정을 이해하고 있기에 지금 이들이 서로에게 내보이는 전폭적인 신뢰와 자신감은 흡사 조용한 별거 후 새롭게 미운정 고운정을 되새기게 된 오랜 부부 같은 느낌도 든다. 실제로 얼렌드는 얼마 전부터 다시 아이릭이 살고 있는 노르웨이 베르겐으로 돌아와 재정착했다.

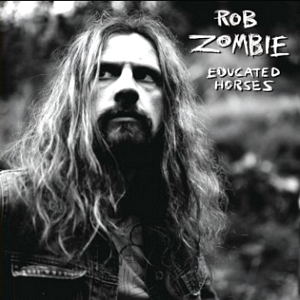

킹스의 이름으로 공연도 음반도 나오지 않던 2007년에 호젓한 스케줄로 잡힌 공연 때문에 멕시코 한 해변(이번 앨범 재킷 사진에 찍힌 바로 그 해변)에서 다시 조우하게 된 두 사람은 오랜만에 노래를 맞춰보면서 신곡이 다시 나올 수 있다는 가능성을 대번에 감지했고, 그때부터 실질적으로 이번 [Declaration Of Dependence] 작업이 시작된 것이라고 볼 수 있다. 각자가 갖고 있던 곡이나 곡의 편린, 아이디어들을 함께 모아 완성해나가는 이 작업에 두 사람은 지금까지 중 가장 진지하고 프로페셔널한 자세로 임했고, 안 그래도 서로의 기대치와 완성도에 있어 엄격한 그들이기에 그 혹독한 상호 비평 시스템에서 살아남은 최고순도의 곡들로만 이번 앨범이 채워졌다고 보아도 좋을 것이다. 첫 싱글은 <Boat Behind>로서, 주종이나 밀월 관계만으론 설명할 수 없는, 언제나 나란히 서로를 따르는 관계를 윈드서퍼와 그 뒤를 엄호하는 보트에 비유하여 노래하고 있다. (<Peacetime Resistance>와 함께) 예전 많은 사랑을 받았던 <I'd Rather Dance With You>의 잔향을 남기는 경쾌한 현악부(비올라? 첼로?)의 리듬 커팅이 인상적이다. 하지만 한국과 이탈리아의 경우만큼은 별도의 의견 수렴 과정을 거쳐 <Mrs. Cold>가 첫 싱글로 결정되는 국적별 현지화 과정을 거쳤다. 킹스는 두 곡 모두 뮤직비디오를 제작할 거라고 하는데, <Mrs. Cold>의 경우 프랑스 교외 지역에서 얼마 전 촬영을 마쳤다.

원래 지난 앨범의 타이틀곡이어야 했던 <Riot On An Empty Street>도 이번에야 빛을 보게 되었다. 당시에는 녹음된 버전이 원래 이들이 갖고 있던 기대치에 못 미쳤기 때문에 부득이 앨범에서 제외할 수밖에 없었으나, 이번에는 달랐다고 한다. 아이릭과 얼렌드 모두 이 곡이 자신들의 킹스 역사에서 가장 중요한 노래라고 말하니만큼 꼭 한 번 귀를 빌려줄 만하다. 그리고 항상 언급되는 이들의 황금 하모니만큼이나 주의를 기울여볼 것이 이들의 어쿠스틱 기타 사운드인데, 자신들이 리허설을 하곤 했던 텅 빈 큰 극장 무대의 천연 에코감을 그대로 살려보고 싶었다는 <24-25> 중간의 거대한 리버브 사운드의 울림이나, 역시 그 정도의 공명감, 깊이감을 가진 짧은 마지막 곡 <Scars On Land>, 그리고 <Second To Numb>의 화음과 아르페지오가 완벽한 유니즌 플레이 등은 아마도 킹스 멤버들도 제대로 들려지기를 바랬을 법하다. 물론, 일찍부터 이들의 장기가 되어준 보사노바 리듬은 <Mrs. Cold>, <Me In You>, <Freedom And Its Owner>, <Peacetime Resistance> 등 앨범 거의 전체의 맥을 짚어나가는 주조이기도 하므로, 전작들의 <Misread>나 <Know-How>, <Summer On The West Hill> 등을 잇는 이들 정체성의 일부여야만 할 것이다.

가만 들어보면 이 앨범은 이전의 두 작품보다 훨씬 더 ‘언플러그드’에 다가가 있다. 하다못해 브러쉬 드럼조차 하나 들어있지 않은 이 비트 부재의 팝 앨범은, 그러나 깜짝 놀랄 만큼 리드미컬하며, 첼로와 우드베이스 등의 최소한의 저음역 커버군의 부가 악기를 제외하면 온전히 얼렌드와 아이릭 두 사람의 목소리와 어쿠스틱 기타만으로 90퍼센트 이상이 채워져 있는 앨범이다. 당연한 말이지만 어쿠스틱함이 주는 청명함, 공명의 정도는 이제까지 그 어떤 앨범보다도 높으며, 그 반작용으로 생기는 소리 없는 여백의 점도(粘度) 또한 극히 높다. 이들은 그 어느 때보다도 자기 자신과 기타의 힘만을 믿고 이 앨범을 우직하게 밀고 나갔다. 뭐 이런 하드코어한 어쿠스틱 사운드가 다 있나 싶어도, 가만히 듣다 보면 이 같은 놀라운 수공예성은 곧장 이들의 한결 발전한 뮤지션쉽으로 귀결될 따름이다. 그리고 무척 아름답다. 어떻게 보면, 애초 그들이 킹스 오브 컨비니언스를 만든 것이었음에도, 그들조차 이제서야 킹스 오브 컨비니언스의 존재를 깨닫게 된 것인지도 모른다. 그들에게나 우리에게나, 진정한 의미의 (흡족한) 재발견이라 할 수 있으리라.

090908. 성문영.

|

|

|

|

|---|

2. Mrs Cold

3. Me In You

4. Boat Behind

5. Rule My World

6. My Ship Isn’t Pretty

7. Renegade

8. Power Of Not Knowing

9. Peacetime Resistance

10. Freedom And Its Owner

11. Riot On An Empty Street

12. Second To Numb

13. Scars On Land

|

|

|

|

|---|