|

|

|

|

|

|

|---|

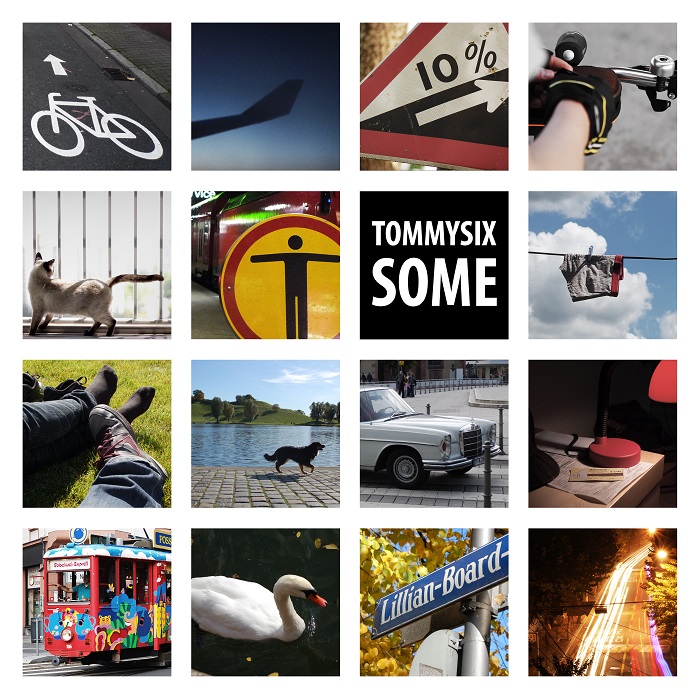

타미식스(TOMMYSIX) EP [SOME]

꿈과 현실의 경계선에 선 남자들의 직설화법!

음악의 다양성은 존중하지만 어느때나 한 장르에 편중하는 유행은 있기 마련이다. 90년대초 메탈과 하드록이 그러했고 90년대말 그런지와 펑크가 그러했으며 00년대 하드코어와 이모코어가 그러했다. (물론 그 외 다양한 장르는 언제나 존재했었지만) 통기타 하나만 있으면 어느 곳에서라도 연주와 노래를 할 수 있는 지금의 인디음악은 ‘누구라도 쉽게 음악을 접하고 연주할 수 있다’ 라는 면에서 긍정적이라 생각 할 수 있으나 역시나 ROCK이라 함은 강렬한 디스토션음과 심장을 때리는 속칭 ‘댐핑’이 있어야 한다.

어쿠스틱음악과 일렉트로닉록으로 대변되는 작금의 유행에 편승하지 않고 그 시작도 그래했지만 여전히 그러한 모습으로 돌아온 타미식스의 미니앨범은 그러한 면에서 다소 신선함으로 다가온다. 베베 꼬지도 속삭이지도 않으며 복잡한 양념을 첨가하지도 않았다.

어느덧 결성 10년을 바라보는 중견밴드가 된 타미식스는 세월이 흘러감에 자연스럽게 늘어가는 눈가의 주름처럼, 패기 넘치는 젊음의 객기와 한풀 꺾인 중년의 노련함 사이에서 그들만의 화법으로 이야기한다.

짝사랑에 대한 수줍음의 속삭임이 아닌 ‘아 어차피 거절당한들 어떠리 나중에 후회 일랑 하지 말고 얼른얼른 고백해! 어차피 시간은 냅둬도 흘러가니까’ 라는 일갈을 내뱉으며 시작하는 1번트랙 ‘FATE’

직장이라는 현실 속에서 음악이라는 꿈을 가슴에 품고 사는 그들의 이야기인 2번트랙 ‘살수가 없어’

누구보다 열정적이었지만 지난 세월에 대한 자조 섞인 남자의 한숨 같은 3번트랙 ‘SOME'

누구나 출발점이 똑같다면 좋겠지만 현실은 그렇지 않다는 마지막 트랙 'PENALTY'

타미식스의 이번 미니앨범은 그 어느 때보다 담백하고 직설적이다. 마치 늦은 저녁 동네 포차에서 땀에 절은 양복을 입고 얼굴 벌개져 침 튀기며 이야기하는 아저씨의 조언을 가장한 술주정 같은 느낌이라고 해야 할까. 아마도 그들은 Rock이라는 음악에 있어 중요한 것이 화려함, 테크닉, 기교보다는 ‘메세지’ 라는 것을 이제야 알게 된 것 같다.

청춘의 긴 터널을 지나 불혹이라는 고속도로를 향해 질주하는 그러나 여전히 에너지 넘치는 정력가 같은 그들의 행보를 기대해본다.

|

|

|

|

|---|

2. 살 수가 없어

3. Some

4. Penalty

|

|

|

|

|---|