|

|

|

|

|---|

“당신이 시간과 돈을 들여 들어볼만 한 음악이다.” 대개의 리뷰는 본질적으로 이 한 마디를 위한 것이다. 이 한마디를 위해 구구절절 어려운 이야기들이 갖다 붙는다. ‘위버멘쉬(Übermensch)’라는 이름만으로 “들어 볼만 하겠는데?”라고 생각했다면, 구차한 설명은 필요 없을 것이다. 지금 당장 음악을 틀어보라. 기대를 충족시켜줄 것이다.

“들어 볼만 할까?” 의심하는 사람, 위버멘쉬라는 말이 낯설게만 느껴지는 사람, ‘불확실성, 돼지왕, 밤, Cliche Love Song’이라는 곡명이 부담스럽게 느껴지는 사람. 이 글은 이런 사람들을 위한 것이다. “XX년대의 인디록씬”이라든가 “XX의 영향을 받은 사운드” 따위의 이야기로 여러분의 머릿속을 더 복잡하게 할 생각은 없다. 전문가를 위한 ‘전문가 리뷰’가 아니라는 말이다.

“어떻게 설명해야 할까?” 위버멘쉬라는 이름을 계속 곱씹었다. 분명, 어렵고 지루한 이야기가 나올 것 같았다. 정말 좋은데 표현할 방법이 없었다. “이러면 안 되는데” 생각하면서 프리드리히 니체(Friedrich Wilhelm Nietzsche)의 책 <차라투스트라는 이렇게 말했다(Also sprach Zarathustra)>를 뒤적거렸다. 그리고 이 문장에 맞닥뜨렸다.

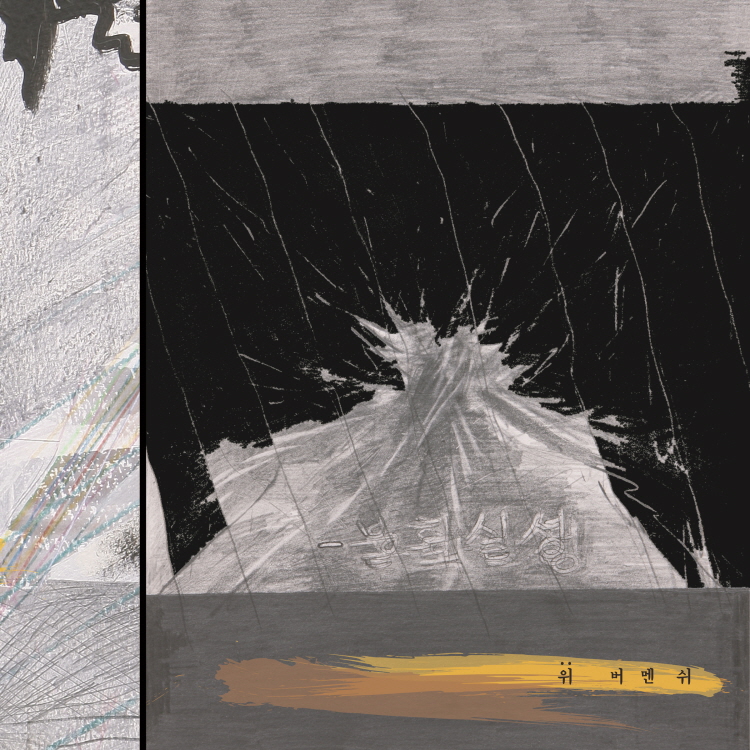

“나는 사람들에게 그 존재가 지니고 있는 의미를 터득시키고자 한다. 그것은 위버멘쉬요. 사람이라는 먹구름을 뚫고 내리치는 번갯불이다.”

무릎을 탁 쳤다. 위버멘쉬의 음악을 표현하는데 이보다 더 적절한 표현이 있을까? “먹구름을 뚫고 내리치는 번갯불”같은 음악. 그것이 내가 왜 이 음악을 “들어볼 만한 것”이라 생각하게 된 이유였다. 앨범에 수록된 모든 곡이 그렇지만, 특히 타이틀곡인 ‘밤’은 니체가 말한 ‘번갯불’ 그 자체다.

(지금 음악을 틀고 천천히 이 글을 함께 읽자.) ‘밤’을 듣고 있노라면 한 여름의 록페스티벌이 떠오른다. 뜨거운 태양아래 벌겋게 살을 익혀가며 뛰어노는 사이, 어느새 해는 지평선으로 넘어가고 시원한 바람이 살결을 다독인다. 때는 저녁 아홉시. 조명이 드문드문 켜지면서 우주를 연상케 하는 신비로운 소리들이 어우러지며 연주가 시작된다.

바람이 만들어낸 사람과 사람 사이의 공간에 잔잔하게 울려 퍼지는 기타 소리, 잦아든 심장 박동에 가까운 드럼 비트. 그리고 부드럽게 속삭이는 목소리. “해가 지면, 바람결이 머리를 풀어 나를 감싸네. 어둠이 가득 내 폐를 채우면 달콤한 향기가 나를 감싸네.”

기타 소리가 잦아들고 찾아온 잠깐의 정적. 바람을 느끼고 어둠을 들이 마실 즈음에 다시 노래가 시작된다. “우주, 바다, 나의 별.” 또 “우주, 바다, 나의 별.” 그리고 기다렸다는 듯 우주에서 사운드가 내려꽂힌다. 무더위의 한 가운데에 찾아온 먹구름과 그 먹구름을 뚫고 내리치는 번갯불처럼.

지금 당신이 이 글을 읽으면서 ‘밤’을 들었다면 나와 같은 생각을 하고 있지 않을까? 우리는 아주 오랜만에 “들어 볼만한” 음악을 하는 아주 괜찮은 밴드를 하나 발견했다. 한 여름의 록페스티벌, 저녁 아홉시에 찬란한 조명 아래 세우고 싶은 밴드 하나를.

|

|

|

|

|---|

2. 돼지왕

3. 밤

4. Cliché love song

|

|

|

|

|---|